2017年09月29日

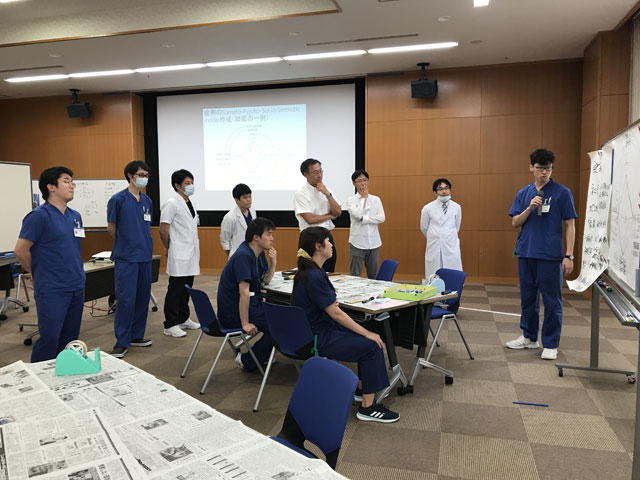

上越総合病院 臨床研修医の高橋と申します。 今回、僭越ながらもDr.Tierneyの前で発表させていただきました。 この場を借りまして発表および準備にてご尽力いただきました篭島院長、大堀先生には深く御礼申し上げます。並びに準備をしていただきました 上越総合病院・糸魚川総合病院のスタッフの皆様にも感謝いたしております。 初めての発表(しかも苦手な英語)ということで、とても緊張をしており、拙い部分もあったかと思いますが、皆様のおかげでなんとか発表をすることが出来ました。 発表をすることで、病態について深く考える機会をいただけたのではないかと思っております。 参加者より発表者が最も勉強の機会を得るのだから良かったね、と今回参加されていた先生からお言葉を頂きましたが、まさにその通りだと実感しております。 このように言っていると、この文章を読まれている方はさぞ大成功したのではないかと思われるのではないでしょうか。極端に言いまして、まだまだ課題が山積みしている結果だったと言わざる終えません。病態への理解の不十分さ、発表の型の未成熟さ、英語力の欠如。挙げようと思えば、改善点をさらに挙げていく事が可能です。 しかし、このような場に参加することで課題に気づくことが出来たともいえます。 そのような意味も含めまして、発表の機会をいただきとても勉強になりました。参加して良かったです。 また、私の発表ではDr.Tierneyが鑑別のため思考の内容を4~5枚のホワイトボードに書き込みをしていかれました。ひとつの疾患に対してこれほどに考えることが出来るのかと、驚愕を覚えたものです。 それもまた、良い経験でした。 今後、この経験を活かして成長の糧にしていこうと思います。 研修医 高橋 敦宣

2017年09月22日

厚生連11病院で、対抗試合が行われ、とてもいい試合が繰り広げられました。 結果・・・・上越総合病院は・・・・優勝です♪ 研修医2名もチームの一員として活躍しました。 おめでとうございました。 選手の皆さん、応援に来ていただいた皆様、暑い中お疲れ様でした。 研修教育センター

2017年08月29日

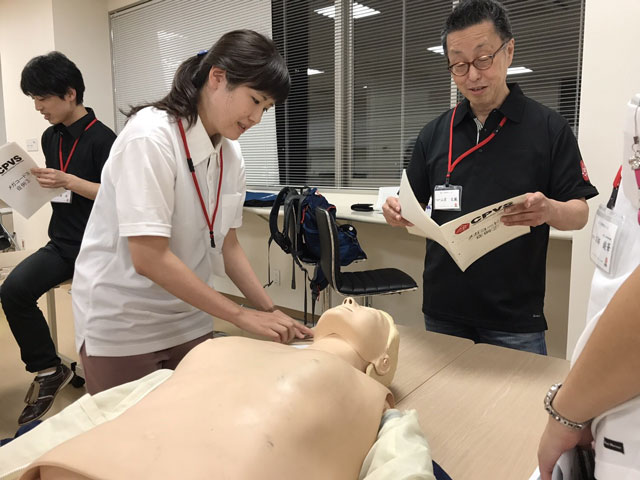

バイタルサインや身体所見から系統立って病態を考え、アプローチしていく過程は、一見あたりまえにみえて、おろそかにしがちなところでもあり、体を動かしながら実践的に学ぶ事で、その大切さを改めて実感しました。 患者さんが示す急性期のサインとしてのカテコラミンリリースという概念を知ることで、危機感を持ってバイタルサインを確認し、考えるようになりました。 丸1日のハードスケジュールでしたが、パワフルでフランクで明るいスタッフの方々のおかげで楽しく学ぶことができました。 今後、臨床現場でも、得た知識を生かし、患者さんの異常にいち早く気づき、救えるように精進していきたいと思います。 臨床研修医 須田 友海

2017年07月25日

糖尿病患者さんの食事・運動療法についてクリアカットに説明していただき分かりやすかったです。BPSモデルという考え方についても理解が深まりました。 1年次研修医 奈良本 駿

2017年06月09日

今回の症例は当時でも先生によって意見が分かれる難しいものであり英語で皆さんにプレゼンテーションできるか不安でした。 無事ディスカッションを終えて今回の経験を、今後の学会での発表などに生かしていきたいと思いました。 新潟まで来ていただいたゴータム先生、また指導してくださった大堀先生、ありがとうございました。 2年次研修医 吉田悠紀

2017年05月31日

幅広い症例で、研修医の私達にとって難しすぎず、易しすぎず、救外で出会ったことのある疾患やあれってこの疾患だったのかな、というものもあり、とても楽しく勉強になりました。 時間も2時間強と、ちょうど良かったです。 またよろしくお願いします。 2年次協力型研修医

2017年05月31日

風薫る五月。青空、新緑、水を湛える田んぼの輝き。本当に気持ちのいい毎日です。みなさん、お元気ですか。 さて、私ごとですが、この春から肩書きが変わり、仕事の内容も大きく様変わりしまして、勝手の違う毎日を過ごしております。出張に出かけることも多くなり、大幅に更新が遅れたことを、まずはお詫びいたします。 さて、今日は指導医の戸惑いについて書こうと思います。どの施設にも、研修医の指導に一所懸命な先生が必ずいます。もともと教育マインドが豊かで、みなさんのことをいつも気にして、その力になりたいと思ってくれる人たちです。 一方どの施設にも、研修医の指導に後ろ向きの先生もいるようです。教育に懐疑的で、みなさんとの関わりを時間の無駄だと考える人たちです。自分が育ってくる過程で、そんな考え方をする先輩が周囲にいたのでしょう。その意味では、不幸な人たちだともいえます。 ただ、これらのポジティブ指導医やネガティブ指導医は正規分布の両端にいる人たちで、数としては少数です。大部分の指導医は、みなさんにどう接したらいいか、戸惑っています。ちなみに、この大部分の指導医がポジティブ、ネガティブ、いずれの指導医に親和性を持っているかによって、研修病院の雰囲気が決まってくると思っています。 海外では、医師の仕事は診療や研究だけでなく、教育も当然含まれると考えられています。残念ながら日本では、大学病院に「医育期間」という言葉が使われるように、教育は大学が行うことだという捉え方が主流です。一方アメリカでは、市中病院の指導医たちも、clinical educatorと呼ばれて尊敬されます。 この差は思いのほか大きくて、指導医講習会などの場面で、指導医からはこんな意見が聞かれます。 「こんなことを勉強しても役に立たない」「(講習会の)必要性が理解できない」「勉強は自分でするべきものだ」「教育にもインセンティブをつけてほしい」「何をどうやったらいいのか全然わからない」 彼らは研修プログラムもなく、どのような医師を目指すべきかという目標も示されず、先輩を見て盗めと言われ、評価を受けず、代わりに叱られてきた人たちです。Teacherとしてのお手本となる先輩もいない中でわが身を立ててきたわけで、教育の大切さを理解できないのも無理はありません。彼らもまた貧困な教育の被害者なのです。 新しい世代には、そんな思いをさせたくありません。だからこそ、彼らに教えることに目覚めてもらわなければなりません。そのためみなさんにも考えてほしいことがあります。 まず、指導医とたくさん話をすることです。教育について知らなくても、自分の経験を語ることなら誰にでもできます。指導医が語る一つ一つの物語が、みなさんにとって参考になるはずです。もちろん、ふだんの診療で疑問に思ったことはどんどん質問しましょう。 それから、自分の目標を明らかにすることです。将来○○科をやりたい、とかいうことではなくて、「自分はこんな医者になりたい」という目指すべき姿について、指導医と一緒に考えましょう。ここでは知識や技術よりも、医師としての姿勢に重点を置くとよいでしょう。この話題なら、どんな指導医も自分の経験に基づく意見を持っているはずです。同じテーマについて語るうちに、彼らはみなさんに興味を持ち、味方になってくれるでしょうし、みなさんも新しい自分を発見できるにちがいありません。 大切なことは、みなさんと指導医が一緒に進んでゆくことです。教育の本質は「共育」(ともにはぐくむ)だと思います。知識や技術を指導医教わるのが研修ではありません。研修とは、自分で考え、自分で行動してゆける医師になることです。それには指導医も研修医もないのです。同じ学びの道に立つ者同士、悩みながら一緒に成長ゆけばよいのです。 ほとんどの指導医はそれをわかっています。でも、先輩のプライドがじゃまをして、それを認めたくないのです。そこのところは、みなさんから水を向けてやってくださいな。 では、また次回。次からは筆者以外の指導医たちもご意見つかまつるかもしれません。お楽しみに。

2017年05月23日

左室駆出率に準じた心不全の分類とそれぞれの群の特徴、治療薬について大変わかりやすい講義をしていただき勉強になりました。 また質問をさせていただいた際にも丁寧な回答をしていただきありがとうございました。 研修医1年次 桝田 尚明

2017年03月22日

3月17日にTHE RESIDENT CIRCLE不識庵主催(上越・糸魚川地区の5病院)にて初期臨床研修を修了する研修医の先生方をお送りするセレモニーが開催されました。 修了式では修了される先生方よりお1人ずつメッセージを発表していただき、研修がとても充実していたことや、同期に恵まれたことなど感謝の気持ちが多く聞かれました。 それぞれ別の道でのご活躍を期待しております。 研修教育センター 梅澤

2017年02月28日

2月26日に金沢にて開催された【レジナビ金沢2017】に参加し、来場された医学生さんへ当院での研修の魅力をお伝えしてきました。 4時間でしたが、たくさんの医学生さんがブースに来られ、熱心に話を聞いて下さいました。 医学生のみなさん、春休みを利用して病院の雰囲気を味わいに来ませんか? お申込みお待ちしております。 研修教育センター 梅澤