お知らせ

-

2016年12月15日

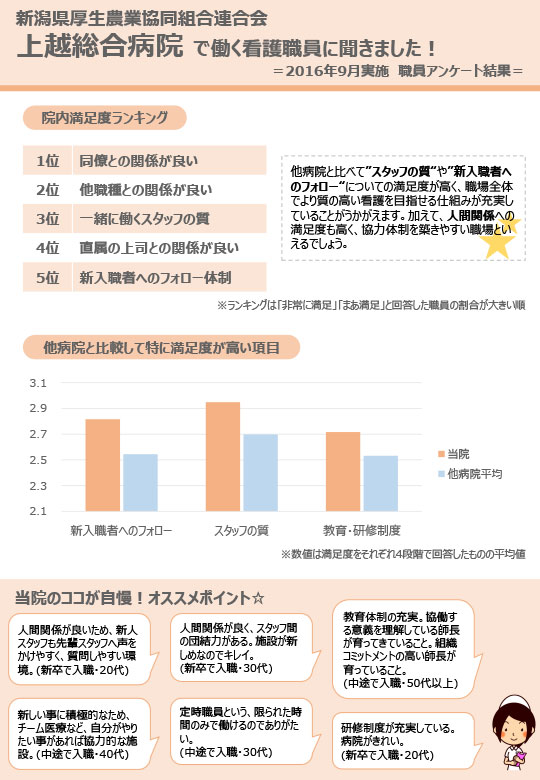

看護部ブログ上越総合病院で働く看護職員に聞きました

2016年9月実施 職員アンケート結果 院内満足度ランキング 他病院と比較して特に満足度が高い項目 当院のココが自慢!オススメポイント⭐︎ 入職を決めた理由ランキング 上越総合病院で働く看護病院に聞きました!

-

2016年11月29日

レジデント日記ティアニー先生の教育回診

久しぶりの登場になります、こじょんのびです。 久しぶりすぎて書くのに時間がかかりました。 上越総合病院では年に数回、外部の先生を招聘して教育回診が行われます(過去ブログ参照)。今回は「診断学の神様」と言われているローレンス・ティアニー先生の教育回診でした。 世界のトップに上越で会える機会があるって、正直すごいですよね。 院外の先生方や学生さんもいつもより多かったのは気のせいではないはず。 そんな中、今回の教育回診では発表者として参加しました。 教育回診への参加はしていたものの、発表者としての参加は初めてでした。 プレゼンテーションの準備や発表、質疑応答などそれなりにできたところもあればあまりうまくいかなかったところもあり若干苦い経験になりましたが、いい経験になりました。 初期臨床研修もあと少しとなってきましたが、まだまだ日々研鑽していきたいと思います。

-

2016年11月14日

患者サポートセンター便り地域連携センター便り 10月号(2016)

目次 ごあいさつ これからの当院病理診断 新任医師 紹介 病院祭 医師一覧表 地域連携センター便り 10月号(2016)

-

2016年10月26日

レジデント日記CPVS(Clinical Physiology of Vital Sign)に参加させていただきました

10/15、16に上越総合病院で行われたCPVS(Clinical Physiology of Vital Sign)に参加させていただきました。 今まで初期研修を行っている間、バイタルサインを見て考える機会は多くありましたが 漠然と考えていました。 今回のセミナーで異常なバイタルをどのように解釈し、どういう思考過程でアプローチすればよいかを学びました。 講義を受けた後に実践形式のシミュレーションを行いアウトプットすることで考え方を頭に叩き込むことができました。 またシミュレーションの後には講師の先生方にもっとどのように考えればうまくいったかなどを教えていただきました。 とても多くの症例を経験することができ、あっという間でしたがとても内容の濃い2日間でした。 セミナーの直後から救急科を回り始めたので今回学んだ知識を意識しながら実践で活用し、より自分のものにしていこうと思います。 最後になりましたがCPVSを企画してくださった入江先生をはじめとする講師の方々、運営面でサポートしてくださった事務局の方々、本当にありがとうございました。 研修医 藤原優太

-

2016年10月24日

患者サポートセンター便り地域連携センター便り 8月号(2016)

目次 ごあいさつ 放射線科 紹介 新任医師 自己紹介 食と農のテーマパーク「あるるんの杜」がオープンしました! 医師一覧表 地域連携センター便り 8月号(2016)

-

2016年09月20日

レジデント日記第48回 指導医の本音(その2)

あんなに暑かった夏が何だか遠い昔のように、朝晩は肌寒い日もあるこの頃。古のことわざのとおり、「暑さ寒さも彼岸まで」ですが、みなさん風邪などひかずお元気でしょうか。 さて、前回に続いて、今回も指導医の本音です。彼らの話の中によく出てくる話題を少し具体的に取り上げましょう。 「今の研修医は過保護だ。」臨床研修制度のもとでは、みなさんはアルバイトをせずに生活していける収入を保証され、過重労働にならないように法による保護を受けています。おまけに希望に沿ったローテーションが可能で、指導医に手取り足取り教えてもらえる環境が整っています。プログラムも週間予定もなく、俺についてこい、見て盗めと言われて育ったスパルタ世代の指導医にとっては、確かにみなさんは恵まれすぎているように思えるのかもしれません。 しかしながら、味方を変えれば、これはうらやましさの裏返しでもあります。そもそも後輩も自分たちと同じ苦労をするべきだという発想は誤りですよね。自分たちの持っているものを君たちに与えるから、君たちは自分たちが味わった苦労をせずに、ここまで追いついてきてほしい。そして余っているエネルギーを新しいことの創造に向けてほしい。そう考えるべきでしょうし、多くの指導医はそのことをわかっています。その証拠に、彼らは最後にこう言います。「今の研修医は恵まれているよな。うらやましい。」と。 「今の研修医はおとなしい。積極性がない。」これもよく耳にする意見です。小生もそう感じるときが多いです。景気が低迷して大きな成功は望めなくなり、野心や向上心を持つよりは現状のポジションを慎まく維持していたい、みなさんはそんな時代の雰囲気を映しているのかもしれません。そうだとすれば、そんな閉塞感漂う世の中を招いたわれわれ先輩世代にも責任はあります。 とはいえ、そのことばかりにはしたくありません。患者さんの困難な問題を解決しようとするのが医療ですから、医療者はもともと困難の克服を目指すベクトルの上にいるのです。だとすれば、私たちには難しい状況であればあるほど、新しい発想で行動したり(イノベーションと言ってもよいでしょう)、リーダーシップを発揮したりすることが求められているのだと思います。 だからこそ、みなさんにはウザイくらいに積極的になってほしいと思います。それには自分で考えて、構築した自分の考えを発信することです。自分の頭と度胸を鍛えるのです。指導医が何でもかんでも手取り足取り教えるのは、みなさんが自ら学ぶ機会を奪い取る行為だと思います。そんなわけで、小生は明日からも研修医に質問をし続けるでしょう。 「今の研修医は日本語が下手だ。」みなさんのサマリーをチェックするたびに指導医がぼやくことです。小生もこの点については、残念ながらアグリーです。とくに「て・に・を・は」の前置詞が抜けていることが多いことと、口語(話し言葉)が公式な文書(カルテやサマリー、学会発表など)に混在していることが気になります。 文章が上手になるのに王道はありません。たくさん読んで、たくさん書くことです。書いたらそれを上手な人(サマリーなら指導医)に読んでもらって修正を受けることです。読むときは音読するとなおよいかもしれません。たかが作文と言うなかれ。文章が書ける人は語彙も表現も豊かになり、患者さんや医療スタッフとのコミュニケーションも上手です。論旨的思考を養う基本は数学ではなく、文法にあります。「字は体を現す」ように、文章は作者の知識、能力、人間性を雄弁に物語ります。初対面の指導医があなたが書いたサマリーを読んだとき、この研修医を指導するのが楽しみだと思うような、そんな文章を書きたいものですよね。 指導医の本音、次回も続きます。

-

2016年08月16日

患者サポートセンター便り地域連携センター便り 6月号(2016)

目次 ごあいさつ 新任医師紹介 医療安全対策委員会紹介 CT・MRI画像診断検査のご利用案内 上越総合病院看護部渉外委員会 看護の日 地域連携センター便り 6月号(2016)

-

2016年08月08日

レジデント日記第47回 指導医の本音(その1)

今日も青空が高く、突き抜けた陽射しがアスファルトに照りかえります。夏本番です。みなさん、お元気ですか。 今日は先月末に開催された、第1回上越総合病院指導医講習会の話題です。臨床研修病院で指導医として研修医を指導するためには、指導医資格を手にする必要があります。医師としての臨床経験が7年以上であることに加えて、厚生労働省が認める指導医講習会を受講していることがその要件です。 新潟県内ではこれまで年1回、新潟市内で指導医講習会が開催されてきました。とはいえ一回の講習会の受講者数は50名までという制限があることや、合宿形式で16時間以上の講習を受けなければならない(!)という規程もあって、指導医講習会を受けることができずにいる上級医もたくさんいます。わが病院にもそのような先生方がおられるので、いささかハードルが高いけれども、思い切って今回当地で開催することにしたのです。 講習会には主として新潟県、一部富山県や長野県から、合計36名の先生方が受講に来てくれました。30歳代から60歳代、内科系から外科系まで、さまざまな経歴の錚々たる顔ぶれです。講習をファシリテートするタスクフォースの先生方も、全国津々浦々から集まって下さいました。 講習会の内容は、厚労省の指針によってほぼ決められています。研修プログラム立案に関すること(研修目標、方略、評価)がメインテーマで、そのほか効果的な指導法について、臨床研修制度についてといった内容について、ワークショップ形式で会は進められてゆきます。「教わる」のではなく、参加者が皆で知恵をしぼって考える。みなさんの日々に研修に近い感じです。二日間缶詰になって、脳の普段使わない部分を使って、指導医の面々が唸りながら額に汗して考え、討論をします。みなさんに見てもらいたかったです。 さて、今日このコラムで書きたいのは、講習会終了後のアンケートや、休憩時間の会話に垣間見ることのできる、指導医の本音です。 どこの指導医講習会でも必ず出てくるのは、「今の研修医は恵まれている」という意見です。われわれの頃はこんな講習を受ける機会などなかった、見よう見まねの研修で、指導医は叱ることはあっても教えてくれなかった、質問しても「見て覚えろ」と言われた、といった具合です。指導医の発言に嘘はありません。小生も指導医に系統だった教育を受けた記憶は希薄ですし、そもそも研修プログラムそのものが存在していませんでしたから。 同じくらい聞こえてくるのは、「研修医をどう指導したらいいのかわからない」「研修医が何を考えているのかよくわからない」「問題行動をとる研修医にどう接したらよいのか」といった、いわば研修そのものについての悩みです。系統だった指導を受けてこなかった指導医たちには、教育や指導のノウハウがありません。そもそも後輩を指導するという文化がありません。そんな中で「よき教育者たれ」と期待されることへの戸惑いだと言ってもよいでしょう。 この悩みが嵩じて、臨床研修制度そのものに背を向けてしまう指導医もいないわけではありません。しかしながらほとんどの指導医は、後進の成長を助けるために、期待される役割を果たそうと悩んでいるのです。 いくつになっても、成長するためにもがき続ける。指導医も研修医もそこは変わりません。そう思えば、いまいちだと思っていた指導医の姿にも、共感ができるかもしれません。 次回はもう少し具体的に、指導医が研修医に対して感じていることをお伝えしましょう。それまでくれぐれも夏バテにご注意くださいな。では、また。

-

2016年06月30日

レジデント日記糸魚川での教育回診

上越総合病院で研修させていただいている研修医一年目の長谷川裕一です。 今回は上越総合病院の研修医として糸魚川での教育回診に参加させていただきました。 講師は吉祥寺あさひ病院の根本隆章先生で、主に感染症に関わる講義をしていただきました。非常にわかりやすく、勉強になりました。まずはグラム染色で染めるところから始めてみようと思います。また研修医同士の議論も活発でその中で学びを深めることもできました。次回もまた参加したいと思います。ありがとうございました。 研修医 長谷川 裕一

-

2016年06月27日

レジデント日記第47回 雨に咲く花

新専門医制度に対応するためのプログラム申請や、来月当地で開催する指導医講習会の準備であわただしい思いをしているうちに、季節はいつの間にか梅雨を迎えました。一年生も研修開始後ほぼ三か月が過ぎようとしています。白衣が似合ってきました。二年生は将来の進路を考えながら、選択期間を利用してさまざまな施設に研修の場を広げています。今週は、今年度初めての教育回診が糸魚川総合病院で行われました(こじょんのびのブロクにアップされることでしょう)。みな大過なく研修を進めているようで、何よりです。 今年は今のところ空梅雨の兆しですが、梅雨といえばあじさいですね。今回は閑話休題、ネットであじさいの薀蓄を探してみましょう。 漢字では紫陽花と書きます。でも、これはもともと唐の詩人白虚易がライラックにつけた名であったものを、平安時代の源順という学者が誤って使って広まったものだとか。専門家の言うことは必ずしもあてにならずと言うべきでしょうか。耳学問よりも自分で確かめたり、体験することがよほど大切だということかもしれません。本当の語源は、といえば、「藍色が集まったもの」「集まって咲くもの」といった説が有力なようです。たしかに一つ一つは小さな花と萼(がく)が集まって、たおやかに咲く姿を見ると、いずれも納得できるような気がします。 あじさいの花は成長とともに色を変えるのが特徴で、最初は花に含まれる葉緑素の薄い緑色、次にアントシアニンという色素にアルミニウムが加わって青く変わります。あじさいの色として一番ポピュラーなのは、この時期かもしれません。さらに日が経つと、有機酸が蓄積して赤く変わってゆくのだそうです。中にはアントシアニンを持っていない種もあり、これは白い花をつけます。 そんなあじさいの花言葉。色を変えてゆくことで、「移り気」というものもありますが、最近は語源のところで述べたようなその花の形から、「家族団欒」という言葉がよく使われるそうな。これにあやかって、結婚式のブーケや母の日の送りものにしばしば選ばれます。今は小粒でも、力を合わせて研修に励んでいるみなさんの姿に重なります。 青い紫陽花の花言葉は、「辛抱強い愛情」。一方で「高慢」「冷淡」などというものもあります。これらはみな、さまざまな場面の指導医の姿を連想させるかもしれませんね。みなさんは辛抱強い愛情だけをお手本にしてほしいものです。加えて、研修医が一人前の医師として青い色をまとうまでには、指導医の忍耐あふれるサポートがあることを心にとどめておいてほしいと思います。 ピンクに変わると、「元気な女性」。楽しいことも苦しいことも、いつでも物事を前向きにとらえて成長しようとする、若い快活さをイメージさせる言葉です。みなさんにはいくつになってもそんな姿でいてほしい。そう願っている患者さんや病院スタッフも多いことでしょう。 最後に、白いあじさい。その花言葉は「寛容」です。昨今世界中で人々が自分の所属する集団に引きこもり、集団に属さない人たちに対して容赦ないバッシングを浴びせるようになっています。本来人は多様であり、さまざまな可能性を持っています。〇か×かの二者択一で割り切ることなどできないのが、人間世界のありようであるはずなのですが。 そんな時代だからこそ、困った人の手助けをする医師という仕事を選んだみなさんには、この「寛容」の気持ちを忘れないでほしいと思います。医学的に同じ病名がついている患者さんたちでも、一人ひとりの病の物語はさまざまでしょう。穏やかな微笑みとともにそれに耳を傾け、寄り添うことができるような、そんな医療者が一人でも増えてほしい。 梅雨空を眺めながら、そんなことを考えた午後でした。