2015年10月13日

実りの秋。十月ともなれば、一年生は研修の四分の一が過ぎ、そろそろいろんな悩みや希望が出てくる頃です。一方二年生は残すところあと半年、経験目標の達成状況が気になる時期ですね。あわせて今後の進路についても、悩み多き日々を送っていることでしょう。 さて、十月は病院祭の季節でもあります。地域のみなさまを広く病院にお招きして、職員と交流していただく大切なひとときです。今年もさまざまな企画が目白押しでした。職場紹介パネル、医学講演、がんぎっこライブ、クラシックコンサート、保倉川太鼓、マジックステージ、バルーンパフォーマンス、似顔絵、そして職員によるよさこい踊り、合唱、喫茶&軽食サービスなど。新米祭りでにぎわう、お隣のあるるん畑ともタイアップして、とても楽しい一日でした。 さて、病院祭といえば、わがこじょんのびたちのプチ演劇です。今年で三回目になりますが、すっかり恒例になりました。毎年どんな内容になるか、はらはらドキドキしながら楽しみにしているのですが、今年はセーラームーンでしたねー! 一年生は女子が多いので、ぴったりでした。ただ一人の男性であるS君も、美脚を惜しげもなく披露してくれました。一か月も前から毎日練習していただけあって(!)、みんなとても上手でしたよ。見ている方はもちろんだけれど、踊っている君たちがとても楽しそうで、なんだか幸せな気持ちになりました。 さて、その病院祭ですが、今年は新しく臨床研修医のブースを作りました。卒後臨床研修評価機構は、臨床研修病院の望ましい姿として、患者さんを含む地域のみなさんに、研修医のふるまいを評価してもらうことを挙げています。そのコンセプトに沿って、今回設けたブースでは、来場の地域住民のみなさんにアンケートを行ってみました。 アンケートで知りたかったことが三つあります。第一に、地域のみなさんが臨床研修制度や研修医についてどの程度知っているかということ。第二に、君たちのふるまいがどのような印象を持たれているかということ。第三に、君たちがどのように期待をされているかです。 第一の点について。研修医が医師免許を持っていること、指導医の指導のもとで研修を行っていることについては、およそ三分の一の方が知らなかったと答えています。研修期間や必修項目が定められている、臨床研修病院として認められる要件があること、研修制度は質の高い医師を養成して、国民の利益に資することを目標としていることなどについては、ほぼ半数の方が知らなかったと回答しました。どうやらもっとPRの機会を増やす必要がありそうです。 第二の点について。実際に君たちの診療を受けたことがあると答えた方はごく少数でしたが、診察を受けた印象として、何度も病室を訪れてくれでよかった、ていねいに問診してくれたといった、好意的な意見があった反面、入院を断られそうになった(最終的には指導医の判断で入院したのですが)という意見もありました。患者さんは指導医に対して敷居の高さを感じていますから、そばにいて話を聞いてくれる研修医に親しみを感じるにかもしれません。君たちの強みがどこにあるのか、ヒントになる話です。 第三の、君たちに期待する点については、誠実さ・思いやり、コミュニケーションが最も多く、医学的技術、医学的知識がそれに続きます。当院が研修病院であることについては、大部分が大変良いという意見でした。研修医や臨床研修制度の将来については、圧倒的多数が期待すると応えてくれていました。 この結果を、君たちはどう思うでしょうか。地域のみなさんは、自分を診療しているのが研修医であるとわかっていても、必ずや地域や国民のために働いてくれるだろうと期待して、痛みもリスクも甘んじて受け入れ、みずからの体を預けてくれているのです。そんな無償の愛に、君たちの成長は支えられているのです。 どうか、そのことを決して忘れないでください。

2015年10月13日

今年の病院祭では、初めて研修医ブースを作りました。地域のみなさまにAEDの講習を行いました。小学生から高齢の方まで熱心に参加してくださいました。 また、同時に研修医に対するアンケート調査も実施しました。「研修医ってそもそもよくわからない」といわれる方もちらほら…研修医は、医師免許を取得していて初期研修期間は2年間以上、その間必須の研修すべき診療科があり、経験すべき病名や 手技があること、日々指導医の監督下で安全安心な医療を提供していることなどを説明させていただきました。 臨床研修医を少しでもわかっていただける良い機会となったと思います。アンケートで住民のみなさまからいただいたメッセージをいくつかご紹介します。 Aさん:家族が入院したとき、再三にわたり病室を訪れ病状を見に来てくれた。 Bさん:救急外来で入院を希望したが断られた。その後、主治医(指導医)から入院させてもらった。 Cさん:とても親切で話しやすかった。 Dさん:たくさん勉強して新潟(上越)に就職してほしい。 Eさん:上越総合病院でしか経験できないこともあると思うからこの病院が臨床研修病院であることに賛成だ。 Fさん:より良い医師をどんどん世の中に送り込んでほしい。 ご協力いただきました方々に感謝いたします。

2015年09月17日

8/29~8/30に東京城東病院から志水太郎先生をお呼びし、教育回診が行われました。 29日の夕方からは焼山温泉に移動し環境を変えて勉強してきました。 今回は医学生さんも10名以上参加して下さりとても賑やかで、私たちにとってもとても刺激的な学びの場となりました。志水先生は昨年初めて教育回診にお呼びし、今年で二回目でした。先生の病態を突き詰めていく上での思考のプロセスは、難しくなくクリアカットでわかりやすいものなので、自分にとってはとても入ってきやすい内容でした。 患者背景を知るためには、その人が今までどんな人生をおくってきて、どこでくるいが生じ、今に至るのかという、いわばその人の人生の本を一枚ずつ作っていくことが大切です、という先生の言葉が印象に残りました。 私は今年で研修2年目ですが、もう半年が経過しようとしています。4月からは専門分野を決めるため、専門以外の勉強をする機会はもうそれほど多くありません。研修医時代の残りの半年を有意義に使っていけたらと思っています。 最後に、今回参加して下さった医学生さん、ありがとうございました。今後のイベントにも是非参加していただけたらと思います。そして遠いところわざわざ新潟までお越しいただいた志水先生、とても勉強になりました。貴重な機会をありがとうございました。 研修医2年目 こじょんのび

2015年09月02日

暑かった夏が過ぎ、例年より早い秋雨前線で、朝晩は肌寒いくらいです。五十路も半ばの小生は、猛暑の疲れでいささか閉口気味ですが、若い皆さんは元気一杯の毎日でしょう。 さて、夏休みの間、病院見学や面接で、たくさんの学生さんと会えました。あたりまえのことですが、それぞれに個性があります。同じことを問いかけても、受け取り方やそのときに生じる感情、解決のための方法など、一人一人まったく違っています。 流行りの言葉を使うなら、コンテクストの違いと言うのかもしれません。コンテクストとは「背景」とか「文脈」などど訳されることが多いのですが、それまでの経験や育ってきた環境、周りにいた人たちなどの影響を受けて身に付いた、考え方や感じ方の癖、文化のようなものをまとめて指す意味で使われていると思います。 このことは、臨床研修に大きく影響します。コンテクストの差は、研修の前提が人によって違うということを意味します。それなのに、臨床研修の到達目標は、すべての研修医にとってただ一つ、同じものなのです。 もちろん多少のバリエーションは許容されますが、大筋ではこの省令の趣旨に沿った考え方や行動をする医師になるように、二年という限られた時間の中で皆さんに変わってもらわなければならない。それが臨床研修です。それを促すために、指導医もまた人を教育する考え方やスキルを身に付けなさい、そういうふうに自分を変えて下さい、と求められます。それが臨床研修なのです。 でも、それってはっきり言って難しい。早い話、指導医が望ましい形に自己変容に成功していれば、「手本にしたい指導医は滅多にいない」などと皆さんが言うはずがありません。そういう皆さんも、大学の教官や先輩、友人たちに「こうやって勉強すればいいよ」と指摘を受けたとき、「いや、あたしにはこのやり方が一番いいんだ!」と自分のスタイルにこだわって、結局は助言を受け入れなかった思い出があるでしょう。直球を痛打されると、もっと早いボールを投げようとしてむきになってしまう。変化球を投げろというコーチの言葉も上の空、ますます痛打される。それが人間というものです。 病院でも、研修医がそういう気持ちになる瞬間をよく見かけます。顔から耳にかけて朱に染まり、ぶっきらぼうな言葉づかいをして、しまいに無口になるのですぐにわかります。指導医との間に気まずい空気が流れます。 自分の変わらぬ信念や目標を持ち続けることは大切なことです。でも、そのためにいつも同じで考え方でいる必要はないと思います。目指す頂上は変わらなくても、登頂に至る道はいろいろあってもよいのです。ただ一つの道にこだわると、かえって手間がかかったり、アクシデントが起きたりします。行き過ぎた頑固さは、成功の妨げになるのです。回り道に見えても結局は近道だったりすることが世の中にはよくあります。 教育とは人の行動を変えることだ、という言葉があります。行動を変えるには、考え方が変わらなければなりません。研修を受ける皆さんも、指導医という立場の小生たちも、柔軟に新しい考え方を受け入れることができる、そんな自分でいたいものです。 新しい考え方とは、それまでの自分にはなじみのない思考です。洋服に慣れているところへ和服を着るようなものです。最初はつらいです。でも、それに慣れれば、キュートで現代っ子だと思っていた自分が大和撫子だったことに気が付くのです。 変化を受け入れる、しなやかな心。縁があって当院で一緒に研修する仲間には、それこそを手にしてほしいと思っています。もちろん小生自身も。ではまた、次回。

2015年08月11日

初めまして。昨年度まで小じょんのびだった、中じょんのび(専攻医)です。現在は家庭医療後期研修医として当院で臨床に携わっています。 6月13日、14日と茨城県つくば市にて日本プライマリー・ケア連合学会学術大会が行われました。当院からは一般演題の発表はありませんでしたが、学術大会へ初参加しその雰囲気を十分に味わってきました。 学術大会では医師だけではなく、コメディカル、学生の参加者も多く、各会場では活発な議論が繰り広げられており、如何に総合診療医が注目されているかを再認識しました。 後期研修プログラム紹介のブースでは各病院からポスターが展示されており、当院からも参加させていただきました。当日、ポスター展示されていた病院の数はおよそ100。新潟県内では真新しいことをやっているように見えて、全国的には全く珍しくはない状況にあることがはっきりとわかりました。学術大会会長挨拶にて、前野哲博大会長は「2025年(団塊の世代が後期高齢者を迎える時期にあり、医療に対する人材・費用が急激に増加する時期)に総合診療医として最前線で戦える世代はもう大学に入学している。つまり10年後はそう遠くはない未来だ」とのお言葉がありました。新潟県内でも私たちと同じ志しを持ち、高齢者が抱える多岐にわたる問題に寄り添える医師が早急に増えることを祈るばかりです。

2015年08月11日

8月1-3日、熱海市湯河原にて日本プライマリー・ケア連合学会 学生・研修医部会主催による学生・研修医のための家庭医療学 夏季セミナー(以下 「夏季セミナー」と略称)が行われました。当院を代表し私、中じょんのび(I専攻医)が2日に開催されたポスターセッションに参加してきました。 ポスターセッションでは学生や初期研修医が自由に各病院のブースを回ることができ、興味のある病院のスタッフの話を熱心に聞く姿が見られました。多くの学生・初期研修医が当院のブースを素通りし有名病院のブースに向かう中、当院のポスターの前に足を止め、私たちの話を聞いてくれる学生さんが少なからずいてくれたことに感謝です。 年々夏季セミナーへの参加者が増加していることからも分かる通り、家庭医療に対する医療者の意識が高くなってきていることは間違いありません。当院の後期研修プログラムは今年立ち上がったばかりであり、当院の知名度ももちろんありません。今回のようなイベントに今後も積極的に参加し、私たちも家庭医療に対する理解を深め、そして多くの方が当院に対し興味を示してくれればと思います。

2015年07月30日

梅雨も明けて、上越の暑さに驚いているこじょんのび34号です。 7月19日、朝早くの北陸新幹線に乗ってレジナビに参加してきました。新幹線、便利です。 私自身、3年前に学生としてしたときに声をかけられてなんとなく話を聞いた病院が上越総合病院でした。 話を聞く前は正直なところ当院のことは知らなかったのですが、話を聞いてせっかくなので見学をしてみようと思って見学をし、面白かったので雰囲気をもう少し味わいたいと思い大学の学外実習もし、面接を受け、無事にマッチングして、国家試験に合格して現在に至ります。なんだか不思議だなあと自分でも思いますが、こういうきっかけもあるんです。 研修医の生の声、伝えられたところもあれば伝えられなかったこともあるので興味を持っていただけたなら是非見学に来てくださいね。 ブースに来ていただいた学生さん、どうもありがとうございました!

2015年07月28日

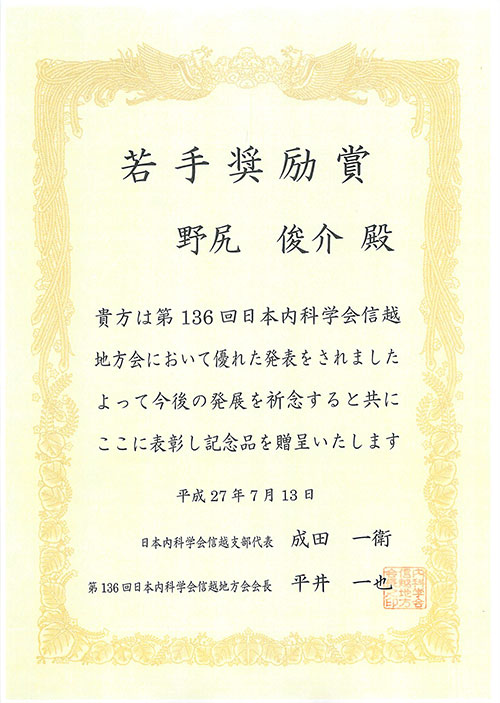

6月に行われた日本内科学会信越地方会において発表した内容が若手奨励賞に選出されました。 当院消化器内科の先生方をはじめ、沢山の方々のご指導のお陰で受賞することができました。 この場をお借りして心より御礼申し上げます。 一日も早く地域の皆様のお役に立てる消化器内科医になれるよう、日々精進いたします。 今後とも変わらぬご厚誼とご指導のほど、宜しくお願い申し上げます。 研修医2年目 野尻

2015年07月22日

指導医として、研修医諸君の書いた文章をチェックする機会が多い。カルテの記載、レポート、学会発表のスライドや原稿、教育回診の資料など。何も見ない日はないと言ってもよい。チェックというと上から目線で印象が悪いけれど、なるほどと考えさせられる内容もあり、小生たちにとっても勉強の場である。その意味では、君たちに感謝しなければならない。 そんな中で、気になることがある。語りことばと書きことばの区別がきちんとできていないことである。別の言い方をすれば、記録に残したり、公文書として残したり、公の場で聞いてもらったりする文章には、友達と会話をするときの表現を持ち込んではいけないということである。 具体的に小生が違和感を感じるのは、助詞、いわゆる「てにおは」が抜けることと、業界一般に通用しない業界略語が使われがちな点である。 「てにおは」が抜けるというのは、たとえば次のような場合である。 「○月○日当院受診した。」 これは正しくは、 「○月○日に、当院を受診した。」 もしくは、 「○月○日、当院を受診した。」 であろうと思う。類似の表現はあちこちで見受けられる。 「患者胸痛自覚したため….」 ここはやはり、 「患者が胸痛を自覚したため….」 であろう。「腹痛消失し….」ではなく、「腹痛が消失し….」である。 業界全体では一般的でない略語が用いられる例として、たとえば「胸苦」「呼吸苦」などがある。それぞれ「胸内苦悶(あるいは胸苦しさ)」「呼吸困難」と言うべきであろう。ちなみに、ナースの使う略語に「食介」というのがある。わかりますか?「食事介助」の略である。通勤快速を通快と略すようなウィットが感じられる。思うに、略語のセンスは医者よりもナースの方に一日の長がある。頭が柔らかいということであろう。 話し言葉で習慣になっている表現といえども、そのまま公けの文章に書いてしまうのはNGである。言語は時代とともに変わってゆくものであるから、固いことを言うつもりはない。ただ、文体は人を表すとも言う。その時代の標準的なスタイルを逸脱すると、読んだり聞いたりする方には違和感があるし、肝心の文章の内容や発表者の能力まで過小評価される懸念もある。 現在の医学界では、カルテや学会発表、サマリーなどに、助詞なし文章やローカル略語を許容する文化はまだ醸成されていない。ここは我慢である。トレーニングの一環と考えて、きちんとした文章を書くことを心がけてはどうだろう。そんな小さな積み重ねが、しばしば大きな飛躍につながる道だったりするのだから。

2015年07月16日

学生時代に受けた Sanjay 先生のケースカンファレンスは、診断に至るプロセスには一つ一つの所見を積み上げていくことが大事だと実感できる、推理小説を読んでいるかのような高揚感を感じるものでした。今回の教育回診も Sanjay 先生の思考過程が見えるように進めてくださり、先生の著作である米国で人気の Saint-Frances Guide のエッセンスが詰め込まれていたのではないかと思います。 お話し好きでフランクにいろんな話をしてくださり、研修医生活だけでなく私生活に対するアドバイスもいただきました!いい意味で高名な先生であることを感じさせない、思いやりにあふれた先生でした。 来年もお会いできるのが楽しみです。 こじょんのび1年次より