お知らせ

-

2013年12月10日

お知らせ病院・介護老人保健施設の住所変更のお知らせ

12月7日より病院・介護老人保健施設の住所が変更となりました。 【上越総合病院】 (変更前)上越市大道福田148−1 (変更後)上越市大道福田616番地 【介護老人保健施設アルカディア上越】 (変更前)上越市大道福田200−1 (変更後)上越市大道福田560番地 ※ その他、郵便番号等の変更はございません。

-

2013年12月02日

レジデント日記ご無沙汰しました

このコラムを書くのは、随分久しぶりである。忘れていたわけではもちろんないが、以下に述べるようなもろもろで、時間を見つけるのが難しかったのだ。まずはおわびを申し上げたい。 さて、休載の間小生が何をしていたかを、順にお話ししたいと思う。 十月。全国から集まったプログラム責任者の先生方と、臨床研修のあり方について考える機会があった。今回はこの催しを仕掛ける側の参加であり、受講者として参加したときと比べて、多様な視点から臨床研修の問題を掘り下げ、かつ俯瞰的に思案することができたように思う。 そこで得たものはあまりに多いが、このコラムにふさわしいことを一つだけ述べておく。それは、どの研修病院も、よい研修を実現しようとして一所懸命であるということである。そこのところは、君たち研修医にぜひとも理解してほしい。 しかしながら、理念や目標の美しさの一方で、現実世界には種々の制約がある。指導医の熱意が足りない、時間がない、お金がない、そもそも研修医が集まらない、などである。とりわけ世間(患者さん、または国民と言い換えてもよい)や研修病院の研修医に求めるニーズ(こんな医者に育ってほしい)と、君たちがやりたいこと(研修医の側の興味やニーズ)にギャップがあることが、研修の成果が挙がらない大きな要因になっている。ややもすれば哲学的なこんなテーマを考え続けた一週間であった。 それが終わって、先日ある学会認定医資格の試験を受けた。当日までの約一か月間、久しぶりに受験勉強をした。経験だけは増えたので、概念の理解はできる。だが、悲しいかな、固有名詞が頭に残らない。老いを感じて焦ってしまう。 だが、学ぶことは楽しい。年をとっても、新しい発見をしたり、知識が増えたりしてゆくことの喜びは変わらない。それにしても、医者になって三十年弱、いかに勉強することを疎かにしてきたことか! 先生様と祭り上げられることに甘え、専門医の名に都合よくすがって、畑違いのことは意図的に避けてきた自分がいる。専門分野についてさえ、知らなかったことの多さに愕然とする。それに気付かず、勘違いしで偉そうにしてきた自分がいる。試験の結果がどうであれ、それに気が付いただけでも、今回の受験の価値はあったというものである。 さて、一息ついてわが研修医たちの姿を見つめる。一年生も研修開始後半年が経った。先日食事をしながら来し方の振り返りをしたよね。君たちなりに一所懸命に考えていること、進歩しようとしていることを感じて頼もしく思ったものだ。 だが、彼らの言葉とは裏腹に、指導医やコメディカルからは、君たちの研修の様子について、疑問の声や厳しい指摘も耳に入ってくる。これもまた事実であることを知ってほしい。 君たちのニーズと患者さんの側(君たちを世のため人のために役立つ医師にする責任を負っているという意味で、指導医や研修病院も患者さんの側にいると言ってもよいだろう)のニーズの隔たりがその原因であるならば、君たちは患者さん側のニーズを優先させなければならない。臨床研修は国民の期待に応える医師を要請するためのものだからである。 君たちはその期待に応えるだけの成果があがるように努めなければならない。自分の興味も大切だが、それだけでは足りないのである。今ひとつ関心の持てない分野でも興味をもって研修ができるように、指導医も努力をする。だから、君たちにも一緒に頑張ってもらいたい。 初期研修の到達目標には、経験目標(二年間の間に経験しないといけない疾患、病態、手技など)ばかりではなく、行動目標というものがあるのを知っているだろうか。患者―医師関係の構築、チーム医療、安全管理、医療の社会性などのテーマが並ぶ。君たちにとってはどうでもよいテーマかもしれない。だが、きわめて大切な課題である。 これから君たちにはこれらについても考えてほしい。その基本となるのは、医療者としてのプロフェッショナリズムであろう。そのことについて深く考察したとき、わが身を振り返り、行動が変わるに違いない。君たちとディスカッションするのを楽しみにしているから、早く勉強会の日程を決めてよね。

-

2013年10月24日

お知らせ「月間ナーシングビジネス11月号」巻頭ページに上越総合病院が紹介されました

-

2013年10月22日

レジデント日記病院祭 演劇「それいけ研修医!」を成功させて

それは緊張しましたし、練習の日程調整など大変でしたが、終わってみればとても良い思い出になりました。心からやって良かったな~と思います。 同期の研修医は、これから様々な研修病院へ出向き勉強するため、なかなか6人が揃うことは難しくなります。そんな時期に協力してひとつのことを完成させたことは貴重ですし、上越総合病院のPRもできたと思います。 これからもユーモアを持ちつつがんばりたいです!!のびのびと。

-

2013年10月22日

レジデント日記上越糸魚川コンソーシアム主催「第8回CPVSコース@新潟」を受講!

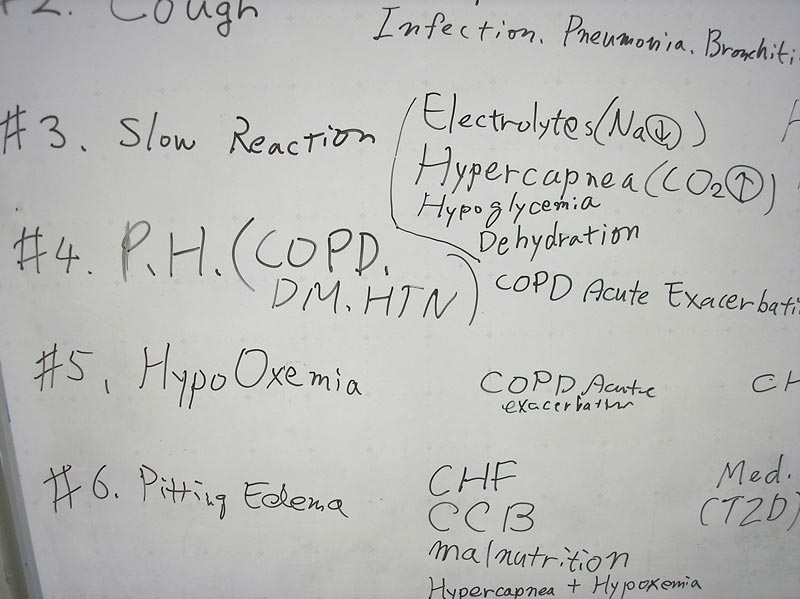

10月10日、11日に上越総合病院で開催されたCPVSコース(バイタルサインの生理学的解釈法を用いた急性期症例マネジメントトレーニング)に参加しました。 コースは最初にレクチャーを聞き、その直後に人形とモニターを使って実践練習を行いました。人形とはいえ、実際にあった症例が用意されているため非常に参考になりました。 バイタルサインから病態を考えることは日頃から行っていないと実践できないものだと感じました。その第一歩としてこのコースは非常に有用なものとなりました。 はるばる沖縄から来られた入江先生はじめCPVSスタッフの先生方、本当にありがとうございました。 皆さまに強くおすすめできるコースだと思います。

-

2013年10月18日

レジデント日記沖縄研修に行ってきました!

沖縄研修レポート 上越総合病院 初期臨床研修医 水澤 桂 沖縄研修から遡ること1ヶ月前、研修医の中から沖縄行きのチケットを手に入れることができたのはとても幸運であったと思う。私は元々プライマリケア、総合診療に関心がありその分野では沖縄群星の教育システムや、トップとする宮城征四朗先生は非常に有名であったためである。学生時代も同じ道に興味のある同期は何度も群星に見学に行っていたし、私も何度か誘われたりしていた。初期研修が始まり数か月が過ぎ、彼らがどのような教育を受けているか知りたかったし、また学生の目でなく、研修医の目で病院を見学できる機会を頂いたのは本当にありがたい話であった。

-

2013年10月09日

お知らせ病院祭の紹介が上越ケーブルビジョン様番組内「MJいんふぉめーしょん」で放送されました

病院祭の紹介が上越ケーブルビジョン様番組内「MJいんふぉめーしょん」で放送されました。 当日のお越しをお待ちしております。

-

2013年10月02日

お知らせ今年も病院祭の季節がやってきました!

病院祭は、地域のみなさまを病院にお招きして、職員とともに楽しんでいただく集いの場です。医療を通じて上越地域の発展に貢献することを目指しているわたくしたちにとって、みなさまとふれあうことのできる、大切な大切な一日です。 今年もいろんなイベントを用意しました! 「超耕21ガッター」がちびっこたちを。 「がんぎっこ」が地元上越のお兄さん、お父さんたちを。 「Rafvery」が地元のボーイズ&ガールズを、お待ちしています。 若いころが懐かしくなってきたみなさんには、「笑いヨガ」が、 病気のことを知りたい方には、肺の手術についての「医学講演」がお勧めです。 職員たちによる職場紹介のパネル、縁日、ミニライブ、合唱、そして研修医の演劇もあります。 となりのあるるん畑では、収穫祭が開催されます。コラボの企画もありますので、あるるん畑に来たついでに、病院祭にもお立ち寄りください。きっといいことがあります(!)。とにかく、楽しいこと請け合いです! どなたでも、お気軽にご来場いただけます。ご近所お誘い合わせのうえ、どうぞ、みなさんでお越しください。 笑顔あふれるひとときにしたいと思います。お待ちしています!

-

2013年09月06日

レジデント日記殻を破ろう

記録的猛暑とゲリラ豪雨の八月が過ぎ、何だか急に涼しくなった。往く夏を惜しむ間もなく、日に日に秋が深まってゆくのだろう。実りの秋というが、今日までの研修を振り返ったとき、君たちはどれほどの成果を手にしているだろうか。 さて、例によってこの夏も、臨床研修上越糸魚川コンソーシアム参加施設の研修医、他施設からの研修医、それに医学生のみなさんとともに、NARS-Jを開催した。NARS-Jとは、NAvigation for Residents and Students in Joetsuの略で、「研修医、学生さん、この指とまれ。上越に集まって楽しく勉強しましょう。」という趣旨である。今年のキャッチフレーズは、「自分探しの第一歩」。 はたして当院のレジデントたちは記念すべき第一歩を踏み出すことができただろうか。この種の研修機会で成果を挙げるには、マナーというか、参加するうえでの心得があるように思う。 何よりもまず、発言することである。わかっているつもりでも、口に出してみるとしどろもどろになり、案外理解できていないものである。わかっていないことを知るだけでも意義があるが、何か喋れば、周囲が反応して違った考えを述べてくれる。こうして意見交換のキャッチボールが始まる。こうして理解が深まるのである。 この点、わが弟子たちはいかにも物足りない。失敗を恐れる気持ちはわからないでもない。が、研修医が失敗したとて、いったい何を失うというのだろう。むしろ「アイツも俺と同じだ」と共感されるきっかけになるのではないかと思うが、どうだろうか。自慢ではないが、小生などは傷だらけである。だから、君たちの講師として絶対に招きたくないのは、研修医時代の小生を知る人である(笑)。 第二に、人の意見をよく聞くことである。よく聞くとは、批判的精神をもって、考えながら聞くということだ。相手の言うことが正しいとは限らない。その意見の根拠は何か、本当にそうなのか、自分だったらどう考えるか。そのような態度を貫くことで、理解に幅ができる。そのうえで自分の意見が異なるならば、口に出して言うことだ。相手を納得させるためには、論理的な思考力と、プレゼンテーション能力が欠かせない。それを養う絶好の機会である。 第三に、相手を尊敬することである。自分と異なる意見に対しても、それを否定せず、一度は受け入れることである。そのような態度が人間の奥行きを深くしてくれる。臨床をやってゆくうえで欠かせない資質である。 医療は一人で行うものではなく、チームで行うものである。これから君たちはチームリーダーやコーディネーターとして、医療チームで中心的な役割を果たさなければならない。それには知識はもちろんだが、十分なコミュニケーション能力、人間力を持たなければならない。 NARS-Jや教育回診は、それを養ってくれるまたとない機会である。それなのに、君たちは何故そんなに引っ込み思案なの? いささか歯がゆいのである。 ころんでもただでは起きないのがじょんのび先生である。ここまで書きながらちょっとしたアイディアを思いついたので、近いうちにそれを君たちに試してみることにする。内容は今は秘密である。当院研修医諸君は首を洗って待っているように(笑)。このコラムでも顛末を報告するので、読者のみなさんも乞うご期待である。 今日はここまで。次は稲刈りの終わる頃にお会いしいましょう。研修医たちのブログにもぜひお目通しのほどを。

-

2013年09月03日

お知らせ病院祭を開催します

「健康な未来を応援する上越総合病院 〜ひろげよう地域の絆〜」 日時:平成25年10月12日(土)午前9時30分 〜 午後3時30分 たくさんの楽しいイベントを企画中です。詳細は順次お知らせします。